2021-2022年苏教版科学六上《假设与实验》教案设计

2021-2022年苏教版科学六上《假设与实验》教案设计1.假 设 教学资源开发本课是苏教版小学《科学》六年级上册第五单元《假设与实验》的第1课本课是对科学探究的过程和方法中“假设”环节进行集中强化训练,通过一系列活动,引导学生理解什么是假设,意识到假设在科学探究过程中的重要作用,还要让学生明白,要想知道自己提出的假设是否正确,一定要经过亲自实验或动手搜集有关证据来进行验证,根据经验提出的假设还不一定可靠,以达到《课程标准》中制定的“鼓励学生根据已有的经验和知识大胆猜想,对一个问题的结果作多种假设和解释;对问题能提出假设并说出一定的道理”的目标 根据学生的年龄特点和知识水平,我对教材做了一些调整:选择学生感兴趣的福尔摩斯破案导入新课,通过“校园树木谋杀案”、“大陆漂移学说”、 “恐龙灭绝之迷”等话题,训练学生对现象进行假设,通过“连通气球”活动,使学生能区分什么是假设、什么是事实,意识到假设在科学探究过程中的重要作用,要想知道自己提出的假设是否正确,一定要经过亲自实验或动手搜集有关证据来进行验证 本课的教学目标如下: 过程与方法 ●学生在教师创设的故事情境中,能够提出自己的假设; ●学生回通过实验来严整自己的假设。

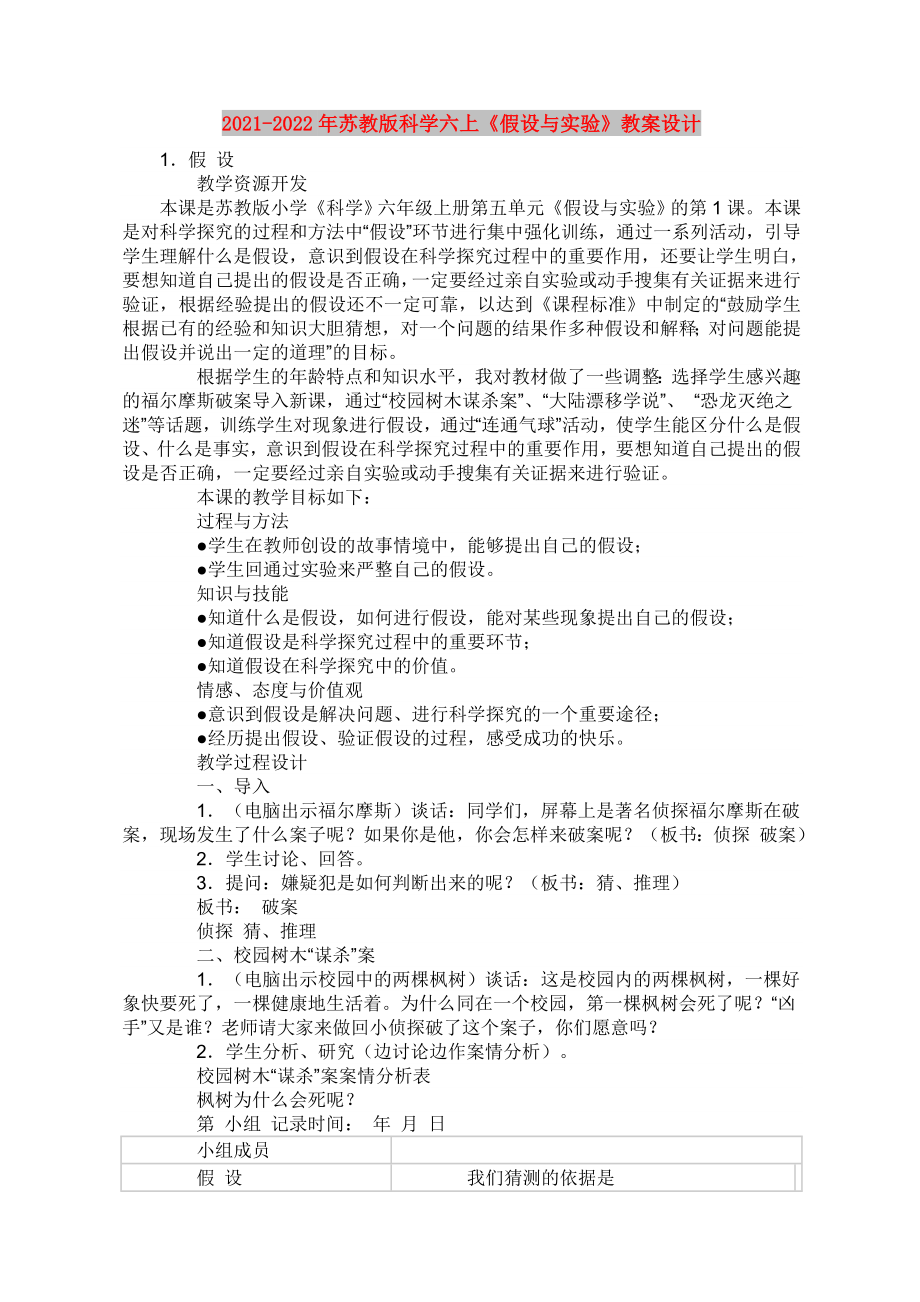

知识与技能 ●知道什么是假设,如何进行假设,能对某些现象提出自己的假设; ●知道假设是科学探究过程中的重要环节; ●知道假设在科学探究中的价值 情感、态度与价值观 ●意识到假设是解决问题、进行科学探究的一个重要途径; ●经历提出假设、验证假设的过程,感受成功的快乐 教学过程设计 一、导入 1.(电脑出示福尔摩斯)谈话:同学们,屏幕上是著名侦探福尔摩斯在破案,现场发生了什么案子呢?如果你是他,你会怎样来破案呢?(板书:侦探 破案) 2.学生讨论、回答 3.提问:嫌疑犯是如何判断出来的呢?(板书:猜、推理) 板书: 破案 侦探 猜、推理 二、校园树木“谋杀”案 1.(电脑出示校园中的两棵枫树)谈话:这是校园内的两棵枫树,一棵好象快要死了,一棵健康地生活着为什么同在一个校园,第一棵枫树会死了呢?“凶手”又是谁?老师请大家来做回小侦探破了这个案子,你们愿意吗? 2.学生分析、研究(边讨论边作案情分析) 校园树木“谋杀”案案情分析表 枫树为什么会死呢? 第 小组 记录时间: 年 月 日 小组成员 假 设 我们猜测的依据是 3.组织学生开展案情分析会,各组说说破案情况。

4.提问:同学们,这些“凶手”是怎样想出来的? 5.学生回答教师适时板书) 板书: 找答案 我们 分析、观察、猜 6.小结:像侦探破案前先猜、推理,像我们找杀死枫树凶手前的分析、观察、猜测那样,有些问题,人们根据已有的经验先对答案做出了猜测:是什么原因或条件产生这样的结果和变化呢?这种类型的猜测就叫做假设 7.提问:假设是有依据的猜测,是需要通过收集证据来验证的你们能寻找依据、收集证据来验证你们刚才的假设是否正确吗? 8.学生讨论,完成案情分析表 9.学生汇报寻找证据的方法和途径 三、大陆漂移说 1.(电脑出示魏格纳)谈话:同学们,这是德国著名科学家魏格纳,1910年的一天,他因为重感冒发烧躺在病床上,一会儿看看天花板,一会儿看看电灯,忽然他把视线集中在墙上的地图上,于是在他脑海中出现了一个大胆的假设…… 2.(电脑出示整张世界地图)谈话:同学们,如果我们来看这张世界地图,会有什么发现,能作出什么样的假设呢? 3.学生观察、讨论 4.学生汇报自己的发现,作出假设 5.学生剪、拼接地图 6.学生汇报拼接结果,电脑演示地图的拼接过程 7.(电脑演示大陆漂移)讲述:魏格纳提出这一大胆假设后,通过长期研究和搜集证据,最后提出了伟大的“大陆漂移说”:在25亿年前,地球上的陆地原本是连接在一起的,后来由于地壳运动,大陆逐渐分离,经过亿万年的变化,才变成今天地图上的样子。

看来一项伟大的科学发现是从提出假设开始的 四、恐龙灭绝之迷 1.(电脑出示恐龙)谈话:在很久很久以前,大约距离今天有2亿7千万年的时候,我们的地球上生活着一个庞大的家族,它们统治着海洋、陆地和天空,其他一切动物都无法和它们对抗,它们是名符其实的霸主,这就是恐龙可是,这样一个庞大的家族在“白垩纪”的晚期却突然从地球上消失了 “恐龙”是怎样灭绝的呢?科学家们提出了种种假设,如果你是科学家,会提出哪些假设? 2.学生讨论 3.学生汇报自己的假设 4.谈话:你们提出的假设和科学家的假设一样吗?一起来看看科学家都提出了哪些假设 (电脑点击,介绍科学家提出的假设) 5.讲述:恐龙为什么会一下子就消失得如此干净,这是一个科学之谜,很多年以来人们纷纷猜测,也在不断搜集证据,但一直没有一个肯定的答案如果你们对这个问题感兴趣,以后还可以继续研究,看能不能解开这个千古之谜[五、连通气球 1.(教师出示连通气球)谈话:同学们,这里有两个相同的气球,一个吹得大,另一个吹得小,把它们用塑料管连接起来,用细线扎住如果把细线解开,使这两个气球连通,你们猜结果会怎样? 2.学生假设对学生的假设进行记录、统计) 3.学生实验,验证自己的假设。

4.思考:你们的假设正确吗?原因是什么? 5.小结:假设往往是根据已有的经验、知识、观察的结果提出,但经验也可能造成假象所以研究科学光靠假设不行,必须亲自实践,搜集证据,才能得出最终结论2.实 验 教学资源开发 本课是六年级上册《假设与实验》单元的第2课本课是对“收集证据”这一重要技能的集中强化训练, 实验是收集证据的重要方法之一,它是通过我们自己“制造”的条件,收集事物如何变化的证据,通过训练能够让学生对收集证据的意义、方法和如何有效到利用数据产生一个比较清晰的认识,并做到逐渐熟练地掌握 教学意图是通过一系列丰富多彩的活动,让学生懂得实验是验证假设、收集证据的重要方法,了解科学家们在科学研究过程中经历无数次的实验,寻找证据是一个漫长、艰苦的过程,引导学生经历一次科学探究的全过程,并且掌握一些常见的资料、数据的记录、保存方法 在学习本课之前,学生已经在以前的科学课上做了大量的科学实验,初步了解了科学实验的方法和步骤,但这些实验活动基本是按老师或者活动的要求进行的,并没有明确地与收集证据联系起来,他们对科学实验的种类、实验的控制和实验的操作步骤还是非常欠缺的本课给学生提供了大量的实验机会,让他们在具体的情境中经历“收集证据”的过程,了解科学实验可以分为模拟实验和对比实验,并学会资料、数据的记录、保存方法,让学生的科学探究更加具有主动性和灵活性,为将来继续开展科学探究活动奠定良好的基础。

本课的教学目标如下: 过程与方法 ●能够在研究过程中,设计合理的实验收集证据; ●能针对问题,通过观察、实验等方法收集证据 知识与技能 ●知道科学实验可以分为模拟实验和对比实验; ●学会实验的控制; ●知道科学实验一般步骤 情感、态度与价值观 ●尊重事实,对收集到的证据能做好原始记录,并注意保留且不随便涂改原始数据 教学过程设计 一、导入 1.谈话:同学们,德国科学家魏格纳和其他一些科学家是如何证明“大陆漂移说”这个假设的?(收集证据)在科学课上,实验是一种特别的收集证据的方法,它是通过我们自己“制造”的条件,收集事物如何变化的证据 二、认识模拟实验和对比实验[1.认识模拟实验 (1)谈话:有些实验是对事物如何运动变化的模拟,人们通过实验就知道“事情原来是这样的”,我们通常称为模拟实验 (2)教师演示实验:用会“叫”的水壶模拟火车的汽笛声 (3)讲述:龙卷风是地球上的所有风中最猛烈的一种,它能将树木拔起,将车辆甚至房屋掀翻龙卷风是巨大的热气流与冷气流快速碰撞后,从云层一直伸展到地面的猛烈旋转的气体圆柱为了帮助大家了解龙卷风的形成,我们通过制造水的旋流来进行模拟。

(4)学生分组实验 2.认识对比实验 (1)谈话:有些实验是对比不同条件下事物会如何变化的,通常叫做对比实验 (2)讨论:米虫喜欢呆在哪里?(学生提出两种假设:潮湿的米里、干燥的米里) (3)提问:怎样证明谁的假设是正确呢?请设计一个实验方案 (4)学生设计实验 (5)汇报实验方案 3.研究“蚂蚁是怎样认识回家路的” (1)提问:同学们,你们知道蚂蚁是怎样认识回家路的吗? (2)学生提出自己的假设 (3)谈话:我们重点来研究蚂蚁是不是凭自己留下的气味回家的你们准备怎样收集证据验证你们的假设呢? (4)学生讨论 (5)汇报实验方法 (6)学生到室外实验 (7)学生汇报实验结果 (8)小结:说明同一个假设可以被反复验证 4.抽动玻璃杯底部纸条的对比实验 (1)在装满水的玻璃杯底部压一张纸条,第一次慢慢地抽动纸条,第二次迅猛抽动纸条,观察玻璃杯有什么不同现象发生? (2)学生分组实验 (3)汇报实验结果 (4)提问:实验现象说明什么?(物体有一种特性:原来静止的物体总要保持静止的状态) 三、向学生介绍雷迪的故事 1.谈话:对比实验在科学研究中非常重要,印度医生雷迪曾经做过一个著名的对比实验。

2.学生阅读故事 3.提问:实验的结果说明了什么?(实验获得的结论要么支持假设,要么推翻假设) 4.提问:雷迪在实验中注意控制了哪些条件? 5.学生回答 四、研究“哪些条件影响糖在水中溶解的速度” 1.谈话(边说边演示):同学们,把糖放在水里会发生什么变化?(溶解) 2.提问:怎样能使糖在水中溶解得快,哪些条件影响糖在水中的溶解速度呢? 3.学生进行假设 4.学生设计实验并汇报实验方案 5.学生分组实验 6.提问:在实验中,你们是怎样控制条件的? 7.学生回答 8.教师小结:做科学的实验,要学会控制一要注意每次都在公平的或均等的条件下进行;二要注意每次只能选择一个变化的因素;三要注意确定变化时需要观察的项目 五、研究“乒乓球反弹高度与什么因素有关” 1.谈话:同学们,每小组都有乒乓球,请大家玩一玩乒乓球落地的游戏,有什么发现? 2.学生活动并交流发现 3.提问:乒乓球反弹的高度可能与什么因素有关呢? 4.学生分组讨论并汇报讨论情况 (学生可能会提出:乒乓球反弹高度与用力大小有关;与地面的软硬程度有关;与乒乓球的高度有关;与空中有无障碍物有关……) 5.谈话:怎么证明你们的假设是否正确呢? 6.学生分组讨论,制定研究方案,并填写在活动记录上。

7.学生汇报方案 8.学生分组实验,并把实验结果填写在活动记录上 影响乒乓球反弹高度的实验记录 反弹高度 改变的因素 第一次 第二次 第三次 9.学生汇报交流实验情况 10.提问:能总结一下你们研究的步骤吗? (明确问题→提出假设→控制条件→操作并测量→结论)附送:2021-2022年苏教版科学六上《做酸奶》学案设计教学内容六上第一单元第二课《做酸奶》执教日期()月()日,星期()三维目标知识与能力:1、知道酸奶是乳酸菌是牛奶发酵变成的2、认识细菌的基本形态特征、分布及繁殖特点3、了解细菌的功与过过程与方法:1、能尝试自己动手做酸奶2、了解减少致病细菌传播的方法情感、态度与价值观意识到细菌并不都是有害的,它们对人类也有很多有用之处教学重点、难点重点:了解怎样做酸奶,知道是乳酸菌使鲜牛奶变成了酸奶难点:在模拟细菌繁殖的实验中计算细菌繁殖个数 教学资源学生准备:自己制作的酸奶、杯子、黄豆教师准备:有关细菌的图片或视频资料学 程 设 计导 航 策 略调 整 反 思一、酸奶品尝交流会(8分)1、学生互相品尝自己制作的酸奶2、交流、讨论3、学生提出问题1、组织学生开展小组品尝活动2、引导学生交流制作酸奶的过程和心得3、指导并帮助学生确定研究问题:为什么牛奶会变成酸奶?二、认识细菌(12分)1、以小组为单位,自学教材内容,解决问题:(1)细菌的基本形态及特点(2)细菌获取食物的途径2、交流、汇报3、体验细菌繁殖的速度(1)组内模拟细菌的繁殖过程(2)类推细菌第21代的数量1、 指导学生自学教材2、 适当总结、板书3、实验前,要求学生能说出黄豆、时间分别模仿的是什么;要求学生要耐心、细心,并及时记录。

三、认识细菌的功与过(5分)学生阅读资料,谈一谈细菌的有功之处和“过”教师适时小结,并出示相关视频,引导学生要一分为二地看待细菌四、认识病菌的传播途径及预防措施(8分钟)1、讨论、交流:病菌是通过什么途径侵入人体的呢?2、模拟病菌通过皮肤接触传染的活动:一位同学用沾满粉笔灰的手和第二位同学握手,依次传递下去,粉笔灰就传给了每位握过手的同学3、讨论:还有哪些途径会使细菌传播?我们应该怎么预防?1、组织学生讨论,适时切入2、指导学生完成模拟实验,让学生明白,有些细菌就是通过皮肤的接触传染的3、组织学生讨论并补充介绍相关资料五、课后拓展(2分钟)向别人进行一次减少致病细菌传播的小型宣传活动简单指导宣传内容及方法六、作业(5分钟)科学探究智能联网题指导学生完成作业。